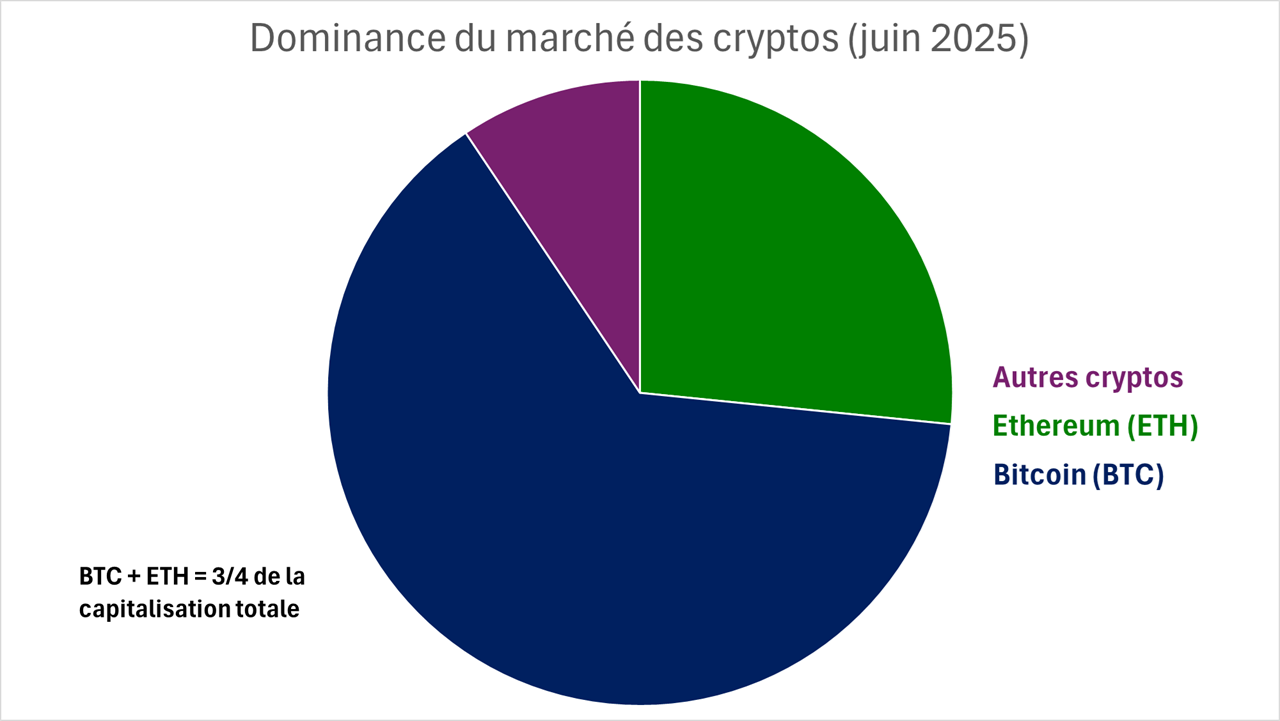

Bitcoin et Ethereum, les deux cryptomonnaies les plus connues du grand public, dominent à elles seules plus de 60% du marché crypto en termes de capitalisation. Pourtant, au-delà de leur poids financier, elles incarnent deux visions radicalement différentes – et parfois opposées – de ce que la blockchain peut et doit être.

D’un côté, Bitcoin, créé en 2008 à la suite de la crise financière, se veut une alternative aux monnaies traditionnelles : un or numérique, rare, décentralisé, apolitique. De l’autre, Ethereum, lancé en 2015, ambitionne de devenir une infrastructure programmable universelle, capable d’héberger des applications décentralisées dans tous les domaines : finance, jeux, art, gouvernance.

Loin de se résumer à une rivalité de performances boursières, l’opposition entre Bitcoin et Ethereum illustre deux trajectoires technologiques, économiques et idéologiques. Cet article propose une analyse croisée de leurs fondements, de leurs usages et de leurs perspectives, pour mieux comprendre ce que ces deux géants disent – et dessinent – de l’avenir numérique.

I. Bitcoin : l’or numérique ?

Lorsque le mystérieux Satoshi Nakamoto (pseudonyme de la personne – ou du groupe de personnes – à l’origine du Bitcoin) publie son livre blanc en 2008, le monde est en pleine crise financière. Lehman Brothers vient de faire faillite, les États renflouent les banques à coups de milliards à travers des QE (Quantitative Easing) i.e. des injections de liquidités dans le marché (on dit parfois « les banques centrales jouent les pompiers en faisait tourner l’hélicoptère à monnaie »), et la confiance dans le système monétaire vacille. Le Bitcoin naît comme une alternative radicale : un système de paiement électronique sans intermédiaire, et une monnaie qui échappe au contrôle des banques centrales.

Dès l’origine, Bitcoin se distingue par une caractéristique fondamentale : son offre est plafonnée à 21 millions d’unités, un chiffre codé dans le protocole lui-même. Cette rareté algorithmique rappelle celle des métaux précieux, et alimente l’idée d’un « or numérique » : un actif qui, à défaut d’être tangible, serait protégé de la dépréciation par dilution monétaire.

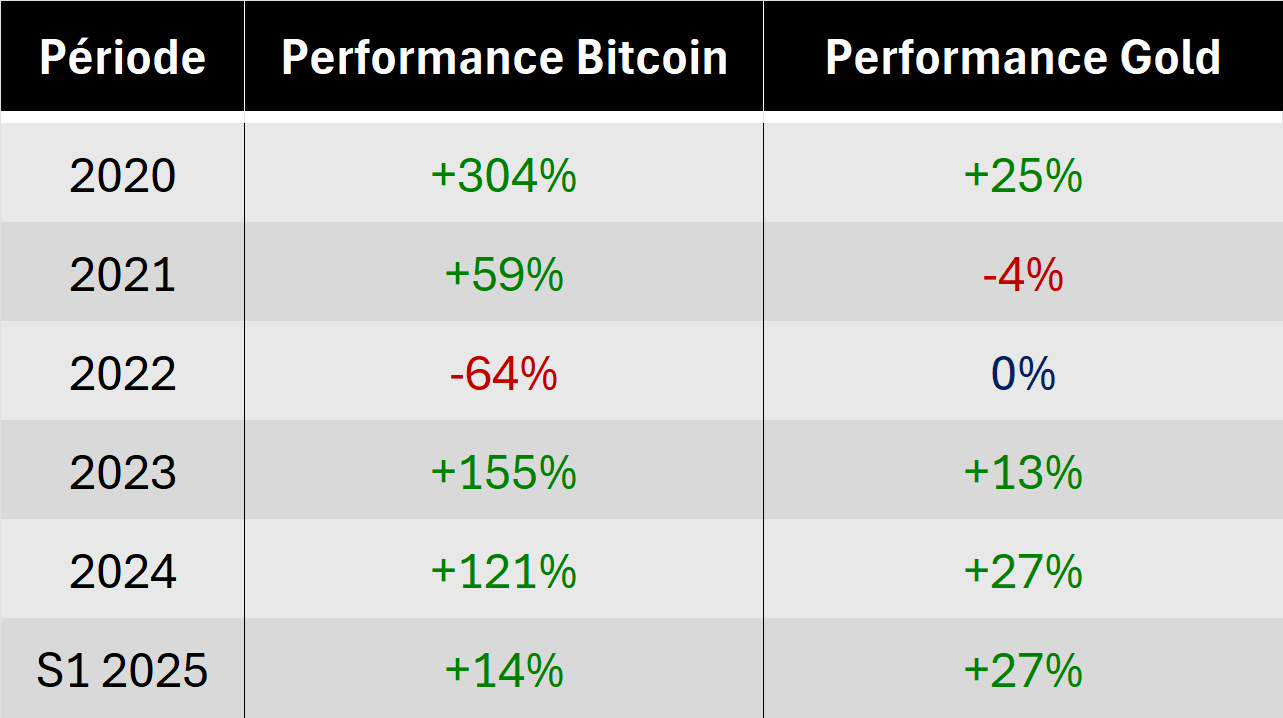

Mais le parallèle avec l’or s’arrête vite à la courbe de rareté. Bitcoin est extrêmement volatile, soumis à des cycles de bull markets et de chutes brutales. Il reste difficilement utilisable comme moyen de paiement au quotidien, et peu stable à court terme pour être une réserve de valeur universelle. Pourtant, son adoption institutionnelle a connu une accélération notable depuis 2020.

L’arrivée des ETF Bitcoin spot aux États-Unis a marqué un tournant. Ces produits financiers permettent d’investir dans le Bitcoin sans avoir à le détenir directement, via un fonds qui réplique le cours du BTC en temps réel (« spot »). Contrairement aux ETF à termes (basés sur des contrats dérivés), un ETF spot achète réellement du Bitcoin pour chaque part vendue, ce qui assure une corrélation plus fidèle au prix du marché.

Avec le feu vert donné en 2024 par la SEC, des géants comme BlackRock, Fidelity ou Ark Invest ont lancé leurs propres ETF Bitcoin spot, offrant ainsi une porte d’entrée régulée, simple et sécurisée pour les investisseurs traditionnels. Cette légitimation a contribué à réduire la méfiance d’une partie du marché, tout en renforçant la crédibilité de Bitcoin comme actif financier à part entière.

Dans les faits, la corrélation de Bitcoin avec les marchés actions en particulier le Nasdaq trahit une logique plus spéculative que défensive. En période de forte aversion au risque, il chute comme n’importe quel actif « tech».

En somme, Bitcoin reste une expérimentation monétaire aussi fascinante que controversée. À la croisée des chemins entre actif spéculatif, réserve de valeur potentielle et instrument de contestation, il défie les catégories traditionnelles. Reste à savoir si la confiance qu’il inspire suffira à compenser l’absence de valeur intrinsèque tangible.

II. Ethereum : la blockchain programmable

Si Bitcoin a été conçu comme une monnaie alternative, Ethereum, lancé en 2015 par le jeune programmeur Vitalik Buterin russo-canadien, poursuit une ambition bien différente : transformer la blockchain en une machine universelle, capable d’exécuter des programmes informatiques de manière décentralisée. En clair, Ethereum ne se limite pas à transférer de la valeur, il permet de créer et faire fonctionner des applications entières sans passer par un acteur central.

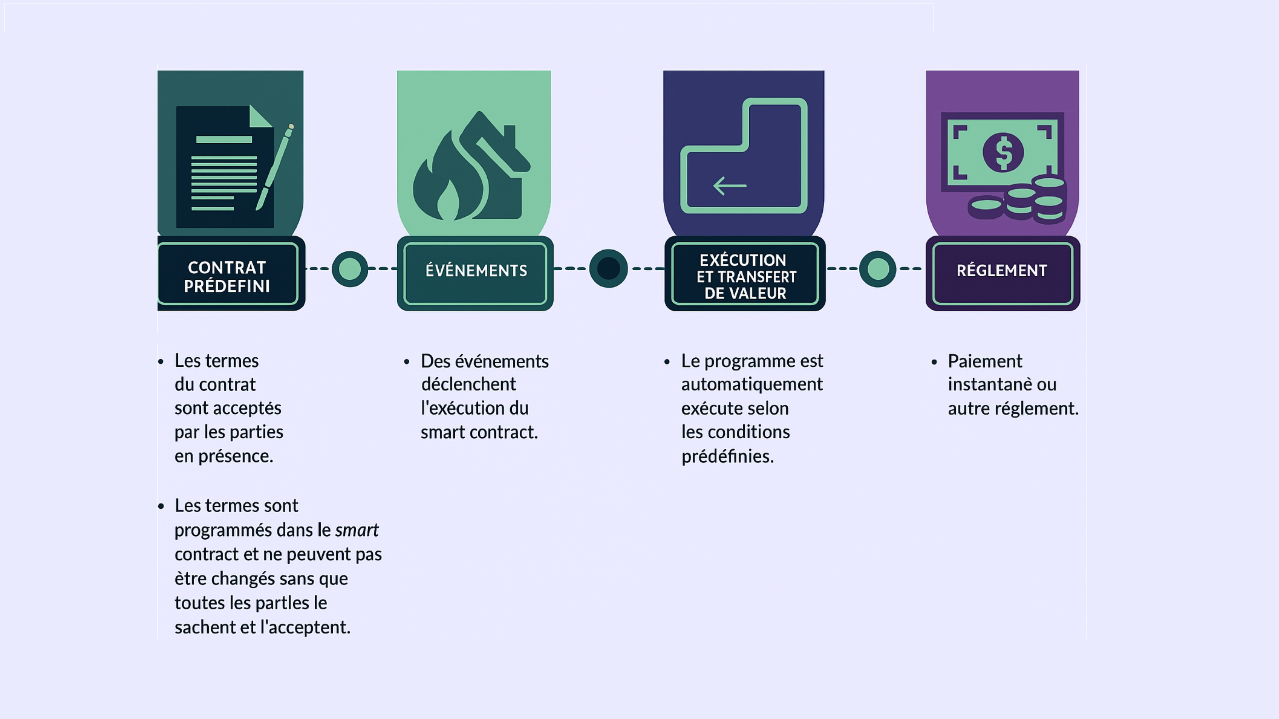

Au cœur de cette innovation, on trouve ce qu’on appelle les « smart contracts », ou « contrats intelligents ». Il ne s’agit pas de contrats juridiques, mais de lignes de code automatisées, stockées sur la blockchain, qui s’exécutent seules dès que certaines conditions sont remplies. Par exemple : si Alice envoie 1 ETH à Hugo avant demain, alors Hugo reçoit automatiquement un NFT ou un accès à un service. Le tout sans avocat, sans plateforme, sans délai.

Cette logique a permis l’émergence de ce qu’on appelle les dApps (applications décentralisées) dans de nombreux domaines : finance (prêts sans banques, échange de cryptos), jeux (comme Axie Infinity), art numérique (NFT), ou encore gouvernance communautaire via des DAO (organisations décentralisées gérées par des règles codées).

Face à l’explosion de son usage, Ethereum a dû se réinventer. En 2022, un tournant historique a eu lieu : la transition vers Ethereum 2.0, appelée « The Merge », a remplacé l’ancien système énergivore basé sur le « minage » (Proof of Work), par un système plus écologique et scalable appelé Proof of Stake. Grâce à cette évolution, Ethereum a réduit sa consommation énergétique de plus de 99 %. Le coût d’une transaction pouvait couter 86$, un an plus tard ce coût est tombé 0,39$.

Mais tout n’est pas encore parfait. Ethereum souffre régulièrement de congestion du réseau, c’est-à-dire un trop grand nombre de transactions à traiter en même temps. Cela entraîne une flambée des frais de transaction (appelés « gas fees »), parfois prohibitifs, surtout lors des pics d’activité. D’autres blockchains en profitent pour tenter de le concurrencer, comme Solana ou Avalanche.

Enfin, les mises à jour successives (Byzantium, Istanbul, London, puis Merge…) montrent un écosystème en constante évolution, mais aussi une certaine complexité technique et un risque de division interne (forks), comme cela s’est déjà produit par le passé (Ethereum Classic).

Ethereum, à la différence de Bitcoin, ne cherche pas à remplacer les monnaies existantes. Il propose un modèle de plateforme universelle, sur laquelle toute une nouvelle économie – plus transparente, plus automatisée – pourrait être bâtie. Mais cette ambition s’accompagne de défis techniques, économiques et politiques qu’il reste à relever.

III. Deux visions de la blockchain

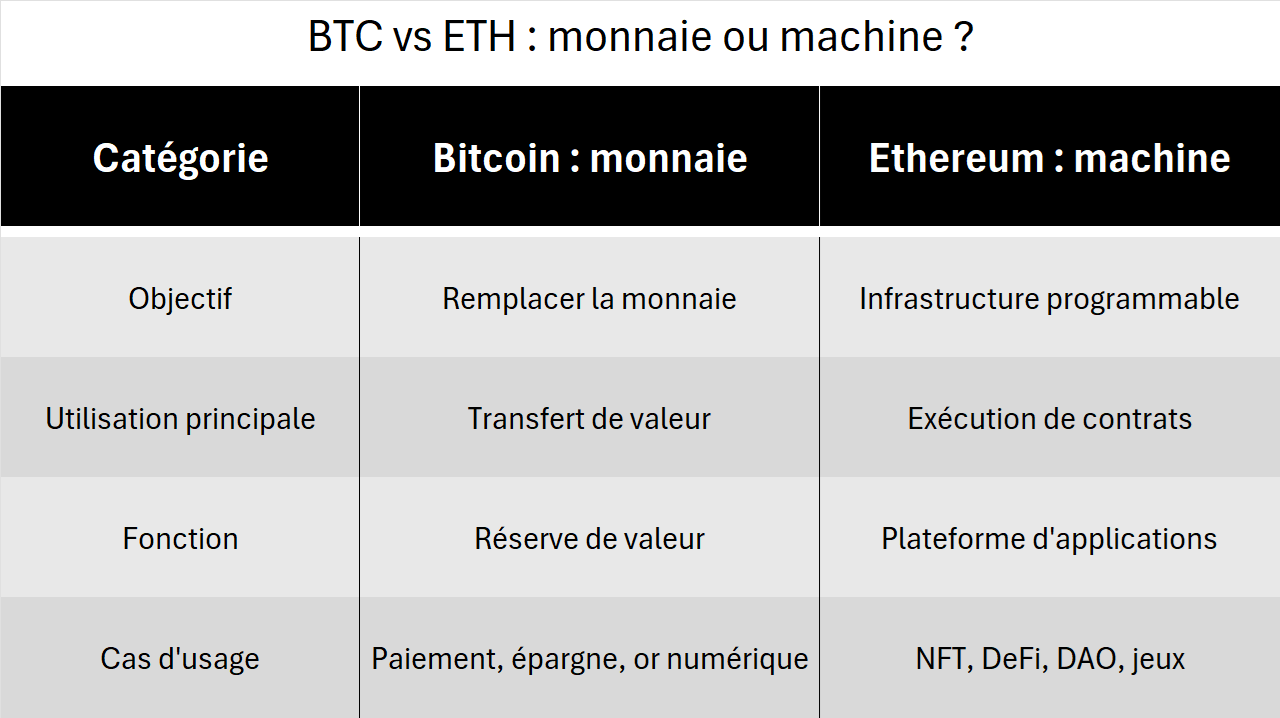

Si Bitcoin et Ethereum coexistent au sommet du marché crypto, ils ne poursuivent pas le même rêve. Leurs philosophies, leurs objectifs et même leurs mécanismes économiques s’opposent sur de nombreux points. L’un veut transformer la monnaie, l’autre veut transformer l’internet.

-

Une divergence d’intention

Bitcoin est pensé comme une monnaie décentralisée, un équivalent numérique de l’or. Il vise à remplacer (ou du moins concurrencer) les monnaies fiduciaires traditionnelles, en se fondant sur la rareté, la résistance à la censure, et la souveraineté individuelle.

Ethereum, de son côté, veut devenir une infrastructure programmable mondiale. Son objectif n’est pas de créer une simple monnaie, mais de bâtir un écosystème d’applications décentralisées, fonctionnant sans serveur central, sans autorité, et sans confiance a priori.

-

Deux modèles économiques

Sur le plan de l’offre monétaire (tokenomics), Bitcoin est simple : son nombre est limité à 21 millions d’unités, et cette quantité ne changera jamais. Cela en fait un actif déflationniste par nature.

Ethereum est plus flexible : il n’y a pas de plafond fixe. Mais depuis la mise à jour appelée « London » en 2021, Ethereum a introduit un nouveau système de frais : au lieu que l’intégralité des frais de transaction soit versée aux validateurs du réseau, une partie est désormais automatiquement supprimée du système à chaque transaction. Ce mécanisme, qu’on appelle le « burn », agit comme une sorte de régulation interne de l’offre.

Concrètement, plus le réseau est utilisé, plus des jetons sont supprimés. Cela permet de limiter la croissance du nombre total d’Ethereum en circulation, et donc d’équilibrer en partie les nouvelles émissions liées à la validation des blocs.

-

Gouvernance et décentralisation

Bitcoin repose sur une gouvernance ultra-diffuse. Aucune entreprise, aucun fondateur, aucun leader officiel. Les décisions sont prises lentement, par consensus, ce qui renforce la sécurité mais ralentit l’innovation.

Ethereum, lui, est animé par une fondation officielle, des développeurs identifiés, une feuille de route publique. Cela permet des évolutions plus rapides, comme la transition vers Ethereum 2.0, mais pose aussi la question du pouvoir implicite de ces équipes sur le protocole.

-

Deux formes d’adoption

Enfin, l’usage actuel reflète cette opposition de modèles. Bitcoin est surtout utilisé comme actif de réserve, parfois en moyen de paiement pour quelques entreprises, mais rarement comme monnaie du quotidien. C’est une thèse d’investissement, parfois militante, souvent patrimoniale.

Ethereum, au contraire, est massivement utilisé dans les applications Web3 : finance décentralisée, NFT, jeux, gouvernance communautaire. Son adoption est fonctionnelle, non seulement financière.

En résumé, Bitcoin et Ethereum ne se disputent pas le même trône. L’un se veut monnaie alternative, l’autre machine universelle. Leur complémentarité fait aujourd’hui leur force commune. Mais à mesure que le secteur se structure, cette dualité pourrait devenir un choix stratégique pour les investisseurs comme pour les développeurs.

IV. Perspectives d’avenir

Si Bitcoin et Ethereum ont déjà conquis une large part du marché, leur avenir reste largement ouvert. Technologie, régulation, concurrence monétaire et adoption institutionnelle vont façonner les années à venir.

- Bitcoin : entre résistance et intégration

Bitcoin pourrait voir sa légitimité renforcée par la montée des ETF spot, mais il reste exposé à des défis majeurs. Le premier est réglementaire : dans un monde de plus en plus soucieux de traçabilité et de conformité, une monnaie anonyme, non contrôlée par une autorité centrale, dérange. Ensuite, il y a la pression écologique : malgré l’essor d’énergies renouvelables dans le minage, le modèle Proof of Work reste énergivore.

Un autre défi vient des monnaies numériques de banques centrales (CBDC). Si des États adoptent massivement ces nouvelles monnaies numériques souveraines, Bitcoin pourrait apparaître comme un produit obsolète ou marginalisé… sauf à conserver son rôle d’actif refuge indépendant.

- Ethereum : vers la scalabilité et l’utilité de masse

De son côté, Ethereum continue d’évoluer. Pour répondre aux limitations techniques de son réseau principal, une nouvelle génération de solutions dites Layer 2 (comme Arbitrum ou Optimism) permet déjà d’accélérer les transactions tout en réduisant les coûts. Ces “couches secondaires” devraient s’imposer comme des infrastructures invisibles pour l’utilisateur final, tout en déchargeant le réseau principal.

Mais Ethereum devra aussi faire face à la concurrence croissante d’autres blockchains dites « programmables », souvent plus rapides ou plus spécialisées. Sa capacité à fédérer un écosystème solide autour de sa technologie sera déterminante.

Vers une convergence des modèles ?

Certains imaginent déjà un futur où Bitcoin deviendrait programmable, via des solutions secondaires appelées sidechains, permettant d’exécuter des fonctions plus complexes sans toucher au cœur du protocole. Cela brouillerait encore davantage la ligne entre monnaie et machine.

Quelle place dans un portefeuille ?

Dans une perspective d’investissement, Bitcoin et Ethereum pourraient coexister : l’un comme actif défensif à long terme, l’autre comme pari technologique et infrastructurel. Leur corrélation actuelle reste élevée, mais leur logique de fond est différente. À terme, ils pourraient même évoluer comme deux classes d’actifs distinctes, complémentaires plus que concurrentes.

Conclusion

Bitcoin et Ethereum ont redéfini les contours de la finance numérique, chacun à leur manière. L’un se rêve en rempart contre la dilution monétaire, l’autre en socle technique d’une nouvelle économie numérique. À eux deux, ils concentrent l’essentiel des enjeux — et des espoirs — du monde crypto.

Mais ce n’est peut-être que le début. Car derrière ces deux géants, c’est tout un Web3 qui s’ébauche : une infrastructure où les échanges, la propriété, la valeur et même la gouvernance deviennent programmables. Une révolution plus profonde que celle d’un simple actif financier.

Dans ce futur décentralisé, Bitcoin et Ethereum ne seront pas forcément rivaux. Ils pourraient être les deux piliers complémentaires d’un système financier plus ouvert, plus transparent… et radicalement différent de celui que nous connaissons.